寧願清晰的失敗也不要模糊的行動:Get the clear direction for what you do

三月底,參加了一個由瑞典表演老師帶領的莎士比亞戲劇工作坊。老師曾指導過許多專業演員,學員也幾乎來自舞台劇、影視、音樂劇等領域。

雖然並不是演員,但在連續兩週、每天從早到晚密集訓練的過程中,我收穫的不只是表演,而是關於「如何行動」的哲學。

寧願清晰的失敗也不要模糊的行動:Get the clear direction for what you do

在表演工作坊的訓練中,老師不斷提醒我們:「Get the clear direction of what you do.」不論是走路、呼吸、講一句台詞,演員都需要為自己的行動設定一個清楚的方向,然後全然地嘗試(try fully)。

如果想要實驗什麼就要清楚、徹底的做出來。寧願做得清楚失敗,但也不要做的模糊。例如:如果想嘗試很瘋狂的表演,就把腦中的想法貫徹到底,最後發現這演法糟糕到不行也沒關係。最糟糕的不是搞砸,而是做一半、很猶豫,觀眾看不懂,自己也得不到任何回饋。

老師也分享了他在歐洲擔任表演學校評審的經驗,他觀察最有可能走得長遠的學生,不是一開始就演技很好的人(演技就是要來學),而是那些擁有強烈表達慾、敢於試錯的人。他們可能演技很差,但是他們他們不怕出糗,能夠把自己的想法執行到底,從清晰的失敗中學到真正有價值的東西。相比之下,那些觀望、猶豫、只是想「看看演戲在幹嘛」而無法真正投入學生,反而很難在這樣的訓練中獲得成長。

到底什麼算是失敗?

這讓我想到,曾受邀回學校擔任過一場「失敗派對」的講者,分享我對失敗的理解與價值。當時其實覺得這個題目有些棘手,因為我們平常對「失敗」的想像,多半是由「成功」定義出來的。

例如:一場火箭升空的嘗試,在經歷大量研發、測試與人力投入後,最終在過程中爆炸。那是一種有明確目標、有大量投入,也因此挫敗感特別強烈的失敗。這類型的失敗,清晰、沉重,也因此常被認為是「值得談論」的失敗。

但在現實生活中,我們更常處於一種說不上失敗,也談不上成功的狀態——好像什麼大事都沒發生,也沒有什麼明顯的進展,只是一種緩慢、模糊、輕微的不滿與卡住感。這些模糊的狀態,雖然不像火箭爆炸那樣戲劇化,但也容易悄悄消耗人的意志與信心。因為它難以被命名,也難以被分析,所以我們常常不知道該如何面對。

當時嘗試定義了三種失敗

1. 明確失敗(Concrete Failure):

這種失敗發生在你擁有清楚的目標,並投注了長期的行動與努力,但最終沒有達成預期的結果。例如:擁有一個夢想的學校或公司或夢想,準備了很久,卻沒有錄取/成功。它帶來的失落是真實的,卻也是最容易累積學習經驗的類型。

2. 短暫失敗(Transient Failure):

這類失敗通常起於一時的熱情,有初步目標,也做了些努力,但很快注意力轉移、或者失去興趣。例如:

- 某週忽然對一個新領域感到好奇,查了一下資料就放下;

- 試圖建立運動習慣,做了幾天便覺得太難。

- 認真考慮過某個機會,研究後覺得不適合;

這些算不算失敗?有些模糊。因為它們從未真正啟動過,也沒有發展出實質的投入。但它們也不等於「無事發生」。

3. 模糊失敗(Ambiguous Failure):

這種失敗沒有明確目標,也沒有行動,只有一種「哪裡不太對勁」的狀態。

常見的樣態像是:

- 空虛感:一切看似正常,但總覺得缺了一點什麼;

- 迷惘感:不知道自己想要什麼,也不清楚問題是什麼;

- 停滯感:不是抗拒改變,只是不知道該往哪裡去。

它們不會立刻造成什麼後果,但卻是最容易讓人陷入內耗的類型。因為它不像真正的「錯誤」可以修正,也不像明確的「失敗」有反思空間,它只是悄悄地讓時間過去而已。

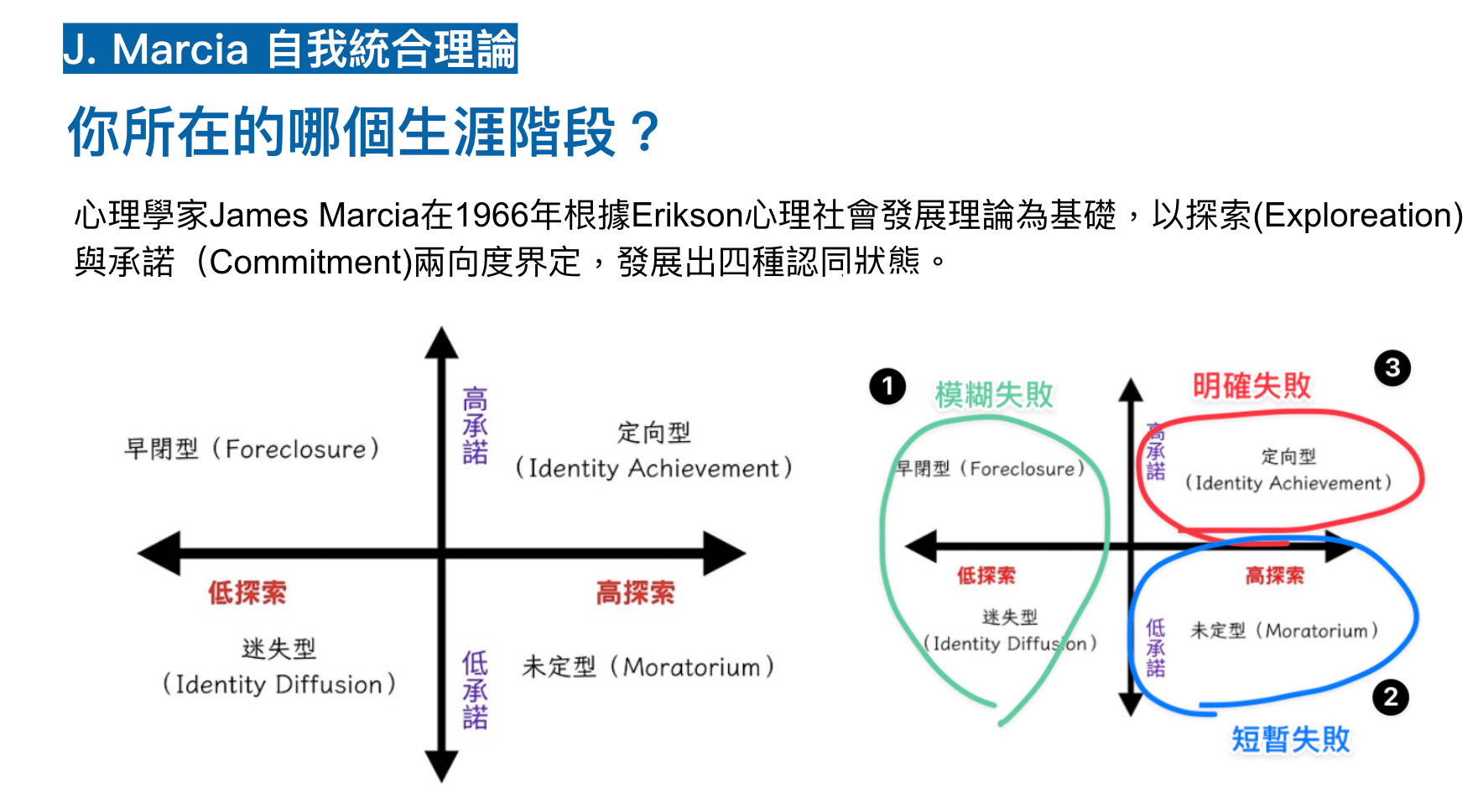

認同發展理論:人如何尋找自己的定位

我當時對「失敗」的三種分類,其實是受到心理學家 James Marcia 所提出的「認同發展理論(Identity Status Theory)」啟發。他用兩個維度——探索(Exploration)與承諾(Commitment),來分析青少年在自我認同歷程中的發展階段。而我發現,這四種類型,其實也對應著我們在行動中會經歷的不同類型的「失敗」。

1. 迷失型(Identity Diffusion):低探索 × 低承諾 → 模糊的失敗

這是最常見、也最難覺察的狀態:沒有特別探索,也沒有實際承諾。表面上可能看起來生活正常,但內在常感到迷惘、空虛、不知道自己要的是什麼。這種「失敗」沒有明顯的行動,也沒有明確的挫敗感,但確實耗損著人的心理能量與時間,讓人長期處於一種模糊的漂浮狀態。

2. 未定型(Moratorium):高探索 × 低承諾 → 短暫的失敗

這類人正在積極探索各種可能性,但尚未做出具體承諾。他們可能短暫投入某個領域、功能或角色,卻很快發現不適合或分心去做其他事。例如:今天想學數據,明天想嘗試設計,一週後開始研究創業……這種情況下的「短暫失敗」,並不明確,但也讓人容易陷入「什麼都做過,卻沒有深入」的焦慮。

但這個過程並非毫無價值,只要這些短暫的失敗,都是有意義的測試。那就是一個累積經驗、辨識喜好、確認不適合的的過程,是邁向穩定承諾前必經的一段旅程。

3. 定向型(Identity Achievement):高探索 × 高承諾 -> 明確的失敗

這類人經過深入探索,也對自己做出了清楚的選擇與投入。例如,一位經過深思熟慮後決定走上工程師之路的學生,經過一段時間的準備與努力,最終卻在求職過程中屢屢碰壁。那是一種有明確目標、有大量投入,也因此挫敗感特別強烈的失敗。但其實這種狀況,已經比迷失型&未定型來得更聚焦。

因為當時在失敗派對上中,我的心得是「其實,會感受到失敗,已經很幸運了」因為那代表已經有了想追求的東西,也真的試著投入了。迷失的人感受不到失敗,因為還沒開始;只有清楚方向,並用力前進的人,才能體會的到有意義的失敗。

Let out your inner bitch!

最後,有一天練習發聲的時候,老師讓一位同學上台示範,一開始同學有點害羞。然後老師一直在旁邊提醒「Direction 要清楚!」

然後他忽然喊了一句:

「Let out your inner bitch!」(把你的內在婊子叫出來)

全班都覺得很好笑。那位同學最後也真的清晰地、清楚地喊了出來

大概就是要這麼努力吧。

在每一次站上台時,有意識地選一個方向,然後盡全力喊出去。讓自己得到一個明確正向/負向觀眾回饋,而不要模模糊糊地退場。就這樣。